Благотворительность и милосердие в российской и тверской истории

«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

А.С.Пушкин.

Часть 1. Истоки и основные этапы развития российской благотворительности и милосердия

В данной статье сделана попытка показать на опыте и отдельных примерах предшествующих поколений традиции российской благотворительности и милосердия.

Благотворительность – это проявление душевного порыва, несущего в себе любовь к людям, сострадание, активную реакцию для поддержки нуждающихся в помощи. Причины, побуждающие человека к благотворительности - это милосердное отношение к другим, стремление быть полезным, служить обществу и его идеалам.

История благотворительности в России насчитывает более тысячи лет.

Она прошла в своём развитии множество этапов — от милостыни до организованной системы социальной поддержки.

Проявление сострадания к ближнему и желание имущего спешить на помощь неимущему было чуждо классической древности. Богатство налагало на богача общественную повинность служить на пользу общую, проявлять щедрость. Продукты этой щедрости получали как бедные, так и богатые.

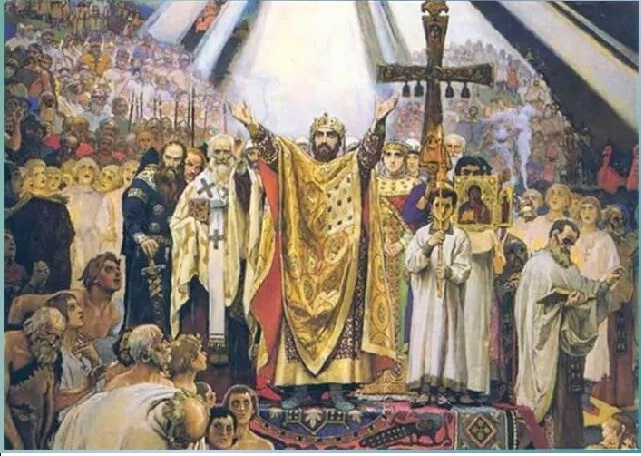

Зарождение благотворительности в истинном смысле этого слова на Руси принято связывать с принятием христианства в 988 году, призывавшим к любви к ближнему: «Лишний хлеб – голодному, лишнее платье – нагому, а серебро, зарытое тобою, – бедному».

Киевский князь Владимир Уставом 996 г. официально вменил в обязанность духовенству заниматься общественным призрением, т.е. помогать старым, убогим и больным. С этого момента на Руси впервые заговорили о призрении бедных, что выражалось в раздаче милостыни «сирым и убогим», что являлось единственной формой благотворительности. Отличительная черта благотворительности того периода — «слепая» раздача милостыни, без расспросов о нищих.

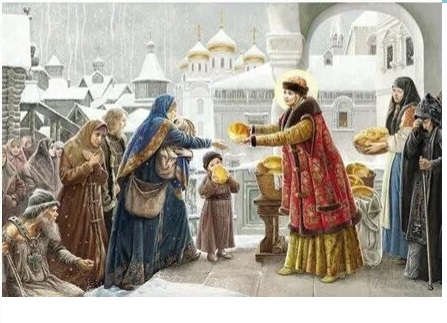

В Древней Руси христианская благотворительность проявилась и в славянском гостеприимстве. Так, нищий и убогий мог входитьна княжеский двор и получать там «питьё и яства».

Больным, которые не смогли дойти до двора, развозили по улицам хлеб, мясо, рыбу, овощи, мёд, квас. Княжеская«милостыня»должна была влиять на развитие благотворительности со стороны бояр и не только. Церковно-монастырская благотворительность – это содержание больниц, богаделен, странноприимных домов, покровительство нищим и убогим.

Монахини занимались воспитанием бедных сирот, уходом за больными в госпиталях и богадельнях. Милосердие в русских монастырях затмили их внешнюю красоту.

При Петре I (начало XVIII века) благотворительность приобрела статус одного из направлений государственной политики. Император учредил богадельни и госпитали для содержания бедных, инвалидов и больных.

Возникновение благотворительных учреждений Ведомства, которое организовала Мария (София Доротея Августа Луиза) - принцесса Вюртембергская, относится к 1763 г., когда был открыт в Москве Воспитательный дом на Солянке (совр. здание Академии медицинских наук). Через 7 лет Воспитательный дом открылся и в Петербурге. УправлениеДомами в обеих столицах осуществляли Опекунские советы, управляющие делами государственных благотворительных заведений, а позже и финансирующие воспитательные дома. Таким образом, изначально благотворительные заведения создавались лишь Высочайшей властью, т.е.были государственными.

Помимо социальных задач, как то забота о неимущих, Ведомство занималось вопросами просвещения и здравоохранения.

Во второй половине 18 в. волна подъёма общественно – благотворительного движения стала закономерной. Вызван этот подъём был объективными причинами социально-экономического характера.

Страна пережила страшное потрясение – массовую гибель людей в связи с эпидемией чумы. Эпидемия чумы 1770-1772 годов зародилась в Турции. В Россию ее принесли возвращавшиеся с Русско-турецкой войны солдаты.

Эпидемия русской чумы 1770-1772 годов, также известная как чума 1771 года, была последней крупномасштабной вспышкой чумы в центральной России, унесшей от 52 000 до 100 000 жизней только в Москве (от 1/6 до 1/3 ее населения).

Бубонная чума, эпидемия, возникшая на молдавском театре русско-турецкой войны 1768-1774 гг. в январе 1770 года, распространилась на север через Украину и центральную Россию, достигнув пика в Москве в сентябре 1771 года и вызвав чумной бунт.

Эпидемия убивала, по оценкам, по тысяче москвичей в день (20 401 подтвержденный случай смерти в сентябре), несмотря на то, что около трех четвертей населения бежало из города. Многие случаи смерти не попали в статистику: жители, опасаясь, что зараженные дома будут разрушены властями, обычно скрывали умерших, хороня их ночью или просто выбрасывая на улицу.

Эпидемия изменила карту Москвы, поскольку новые кладбища были созданы за пределами города 18 века.

Чумной бунт в Москве в 1771 году

Немалые жертвы принесла России Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва 1773-1775 гг.Война Пугачёва - самое массовое восстание народа в 18 в., буквально потрясшее Российскую империю.

Новоявленный император Петр III был встречен как освободитель от крепостной зависимости, поэтому Пугачев довольно быстро собрал своих сторонников.

Реакцией на эти и другие события были и реформы Екатерины II по учреждению Приказа общественного призрения 1775 г. ), который занимался открытием и содержанием школ, больниц, сиротских домов и богаделен. Также при Екатерине II в 1763 году в Москве открыли первый Воспитательный дом для сирот и подкидышей. Общественное призрение стало оформляться как система. Благотворительность получила новый импульс. Частным лицами обществам разрешалось устраивать благотворительные заведения. Все расходы на благоустройство были переориентированы на использование частных капиталов представителей богатых сословий для благотворительных целей. При этом государственная тактика и стратегия императрицы была очень мудрой. Екатерина призвала знать к массовой благотворительности, первой сделав пожертвование в 100 тысяч рублей на строительство Воспитательного дома. Примеру императрицы нельзя было не последовать.

Екатерина II

В эпоху царствования Екатерины II (1762-1796) впервые общественное призрение стало оформляться как система. Подтверждением сего факта являются законодательные акты в виде указов, манифестов, жалованных грамот. Анализ данных юридических актов имеет ряд характерных особенностей. Во-первых, в них отразился дух того времени. Широко в обиход вошли такие термины как «человеколюбие», «благонравие», попечение об общем благе», «отечество», добродетельные души», «род человеческий», «общество», «просвещение». Такие термины подсказывали образ мысли и направления деятельности, а людей призывали к заботе о ближнем , независимо от сословной принадлежности.

В 1797 г. все благотворительные заведения переходят в ведение императрицы Марии Фёдоровны (ставшей в 1776 г. супругой император Павла I) и ставшие ядром Ведомства учреждений императрицы, принявшей на себя всю заботу о благотворительных заведениях и проявившей большие организаторские способности.

Мария Фёдоровна Павел I

За годы правления Марии Фёдоровны (1763-1828 гг.) количество благотворительных учреждений значительно выросло. Были открыты новые воспитательные дома, дома призрения, вдовьи дома в Москве и Петербурге (на каждый из них императрица ежегодно жертвовала 1,5 тыс. рублей), богадельни, больницы, новые учебные заведения. В 20-е годы 19 в. в ведение императрицы Марии Фёдоровны перешли некоторые заведения Приказа общественного призрения, для управления которыми был учреждён Попечительский совет.

Создание благотворительных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии, начатое в середине 18 в. Екатериной II, расширенное и продолженное Марией Фёдоровной, явилось выдающимся событием русской жизни, так как деятельность его была многогранной и всеобъемлющей.

После смерти в 1828 г. Марии Фёдоровны Николай I реорганизовал систему управления благотворительными заведениями, которые стали называться «Учреждения императрицы Марии». Попечение над самими заведениями перешло к императрице Александре Фёдоровне, частично к Великой княжне Елене Павловне – сестре Николая I.

Для улучшения контроля над благотворительными заведениями было учреждено звание почётных попечительниц.

Александра Федоровна – супруга Николая I Николай I

Елена Павловна (1806-1873)

В 1854 г. произошло объединение учреждений императрицы Марии с учреждениями, основанными императрицами Елизаветой Алексеевной (супругой Александра I) и Александрой Фёдоровной (супругой Николая I) под общим названием Ведомства учреждений императрицы Марии.

Елизавета Алексеевна и Александр I

Елизавета Алексеевна, супруга Александра I, практически все свое содержание передавала на пособия неимущим, не афишируя этого, и о многих её добрых делах стало известно только после ее смерти.

Александра Фёдоровна – супруга Николая I

После смерти вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны Елене Павловне перешло управление Мариински м и Повивальным институтами. Когда ей не хватало денег, она продавала собственные бриллианты. Также она оказывала попечительство многим училищам и больницам, основывала детские приюты и инициировала открытие постоянного стационара в Максимилиановской больнице. Особо стоит выделить ее работу в Кресто воздвиженской общине сестер милосердия. Великая Княгина была одной из ее основательниц и сама каждый день разъезжала по больницам и занималась перевязкой больных. Ко всем женщинам России, не связанным брачными узами, она обращалась с просьбой помогать больным и раненым. В Крестовоздвиженскую общину пошли женщины всех сословий — дворянки, мещанки, фабричные. Сестры проходили практику в больницах под руководством Пирогова и по разработанной им программе. Елена Павловна сама каждый день ездила с ними ухаживать за больными, подавая пример, отметая любые сплетни и кривотолки об общине. Финансы Елена Павловна выделяла из собственных средств, а под склад вещей и медикаментов отдала некоторые помещения Михайловского замка.

Великая княгиня Елена Павловна предложила организовать женскую помощь раненым на поле боя. Всё было организовано на её личные средства: 170 тыс. франков золотом она потратила на обучение медицинских сестёр, снаряжение, транспорт, медикаменты и перевязочные средства.

В 1854 году 35 сестер милосердия из ее общины вместе с Николаем Пироговым были отправлены в Крым на войну. Именно с этого жеста началось развитие российского Красного Креста.А основатель Международного Красного Креста швейцарец Анри Дюнан считал, что исходным импульсом к созданию организации стала именно инициатива великой княгини Елены Павловны.

Октябрь 1854 года. Тридцать девушек в коричневых платьях и белых крахмальных чепцах стоят перед великой княгиней. Каждую она благословляет, каждой надевает голубую Андреевскую ленту с золотым крестом. На кресте две надписи: «Ты, Боже, крепость моя» и «Возьмите иго Мое на себя». Домой вернутся не все, и Ее Высочество это знает. Она сама их выбрала, наставляла, укрепляла веру. С ее стороны приказа не было — была лишь просьба. Всю жизнь супруга, а потом вдова великого князя Михаила Павловича Елена Павловна сталкивалась с отторжением своих идей и проектов «по гендерному признаку». И когда в начале Крымской войны она предложила привлечь женщин к помощи раненым, высшие военные чины подняли ее на смех.

Этой удивительной женщине удалось помочь тысячам людей в самых разных сферах, а многих буквально спасти от смерти.

После того как сама Елена Павловна — в качестве эксперимента — в 1859 году с дозволения государя отпустила на волю крестьян своего имения Карловка, в чем ее только не обвиняли! А спустя два года, 19 февраля 1861 года, Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, в основу которого легла записка, подготовленная великой княгиней и заместителем министра внутренних дел Николаем Милютиным. Император пожаловал Елене Павловне золотую медаль «Деятелю реформ».

Великая княгиня всё меньше времени уделяла свету и всё больше — благотворительности. Перечисление благотворительных учреждений, которые она организовала, опекала и финансировала, может занять несколько страниц: Мариинский институт для девочек среднего сословия; Повивальный институт для женщин из беднейших слоев с родильным госпиталем, стационаром и школой сельских повивальных бабок; детские приюты Елизаветы и Марии, названные в память о покойных дочерях; Елизаветинская детская больница, где впервые стали лечить новорожденных и обучать педиатров; Максимилиановская лечебница для бедных (Лечебница святого Лазаря); первый в мире институт усовершенствования врачей.

И конечно, Крестовоздвиженская община сестер милосердия с перевязочными пунктами и подвижными лазаретами.

Гениальный хирург Пирогов писал о Елене Павловне: «Великая княгиня содержит в себе много превосходного. Она принадлежит к недюжинным личностям, и если что можно сделать хорошего, то именно через нее».

Елена Павловна -

«Ум семьи», «главная пружина» отмены крепостного права, «ангел милосердия» и «великая благодетельница».

В 1885 году был открыт Клинический институт Великой Княгины Елены Павловны, сегодня носящий название «Санкт-Петербургская медицинская академия после дипломного образования».

Благотворительные проекты Елена Павловна передала единственной оставшейся в живых дочери Екатерине Михайловне. Она запомнилась благодаря покровительству медицинским и образовательным учреждениям. Как и ее мать, она оказывала содействие Мариинскому и Повивальному институту, Училищу святой Елены, поддерживала Крестовоздвиженскую общину сестёр милосердия, Максимилиановскую лечебницу для приходящих, а также детский приют на Аптекарском острове.

После смерти матери в 1873 году дворец полностью перешел во владение Екатерины Михайловны. Через несколько лет он стал местом паломничества для малоимущих: во дворце открыли бесплатную столовую для бедных, где ежедневно выдавали по 300 обедов.

Екатерина Михайловна

Возвращаясь к истории Ведомства, покровительство над ним в 1860 г. приняла императрица Мария Александровна- супруга Александра II. С этого момента начался процесс преобразования самих учреждений.

Мария Александровна и Александр II

В 1880 г. после смерти Марии Александровны попечительство приняла на себя императрица Мария Фёдоровна – супруга Александра III, которая большое внимание уделяла женскому образованию. Именно по её предложению в 1892 г. были учреждены Мариинские училища.

Александр III Мария Фёдоровна

Деятельность Ведомства велась по разным направлениям: учебные заведения, дома призрения, воспитательные дома и ясли, детские приюты.

Детский приют

Дом призрения

Для оказания лечебной помощи в ведомственном подчинении состояло 65 больниц и лечебниц на 3374 койки.

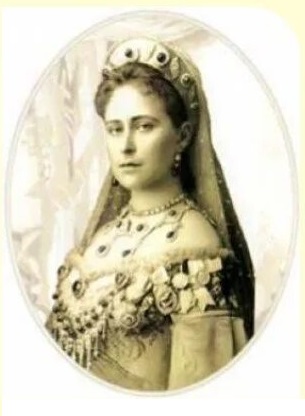

В завершении темы о благотворительности величественных особ, нельзя обойти великую княгиню Елизавету Фёдоровну, супругу великого князя Сергея Александровича, сына Александра II, московского генерал-губернатора (с 1891 г), убитого в феврале 1905 г. эсеровским террористом И.К.Каляевым. Елизавета (Елизавета Александра Луиза Алиса) Фёдоровна (1864-1918)- родная сестра императрицы Александры Фёдоровны. После гибели мужа возглавила Московское управление Красного Креста, активно занималась благотворительной деятельностью. Москвичи называли её защитницей сирых и убогих. Она ездила в больницы, богадельни, приюты, раздавала помощь. В 1909 г. основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия в Москве. В 1918 г.- она казнена большевиками в Алапаевске, в 1992 г. - причислена к лику святых.

Такова, далеко не полная,история российской благотворительности и милосердия, характеризующая государственный подход к данном вопросе и участие в нём лишь царствующих особ, в то время как в России было известно множество имён частных благотворителей и меценатов.

Источники:

1. Третий международный симпозиум. Москва. 1996 г.

2. Б.Ш.Нувахов «Традиции Российского милосердия 18-20 вв.». Москва 1994 г.

3. Энциклопедический словарь Ф.А.Брокгауза иИ.А.Ефрона . 1890 г.

( Продолжение во второй части, посвящённой тверской благотворительности и милосердию)

Научный сотрудник Музея Л.А. Приклонская.