Прасковья Ивановна Орлова-Савина (1815-1900)

(к 210-летию со дня рождения)

Прасковья Ивановна, урождённая Куликова, была блистательной актрисой столичных театров первой половины 19 в. В истории медицины она известна как сестра милосердия в период Крымской войны.

Родилась Прасковья 6 октября 1815 г. в Москве в семье, отличавшейся глубокой религиозностью и связанной с театральной жизнью. Отец её, Иван Куликов - бывший крепостной, служил при московскомБольшом театре. Брат Николай был актёром и драматическим писателем. Сестра Александра -актриса.

Прасковья с 15-летнего возраста училась вМосковской театральной школе, где её дебютной ролью была роль госпожи Гримардо в водевиле «Суженого конём не объедешь». С 18 лет она стала появляться на сцене Большого театра. Вскоре её имя стало притягательным для зрителей наравне с именем Надежды Васильевны Верстовской – жены композитора А.Н.Верстовского. С 1832г. Прасковья Куликова играет в Малом театре с великим Мочаловым. Здесь в полной мере раскрылся её талант.

Особую известность Прасковья Ивановна приобрелапосле исполнения роли Офелии в спектакле «Гамлет». Газеты, сценические критики и даже завзятые театралы отмечали, что лучшей Офелиирусская сцена не знала.

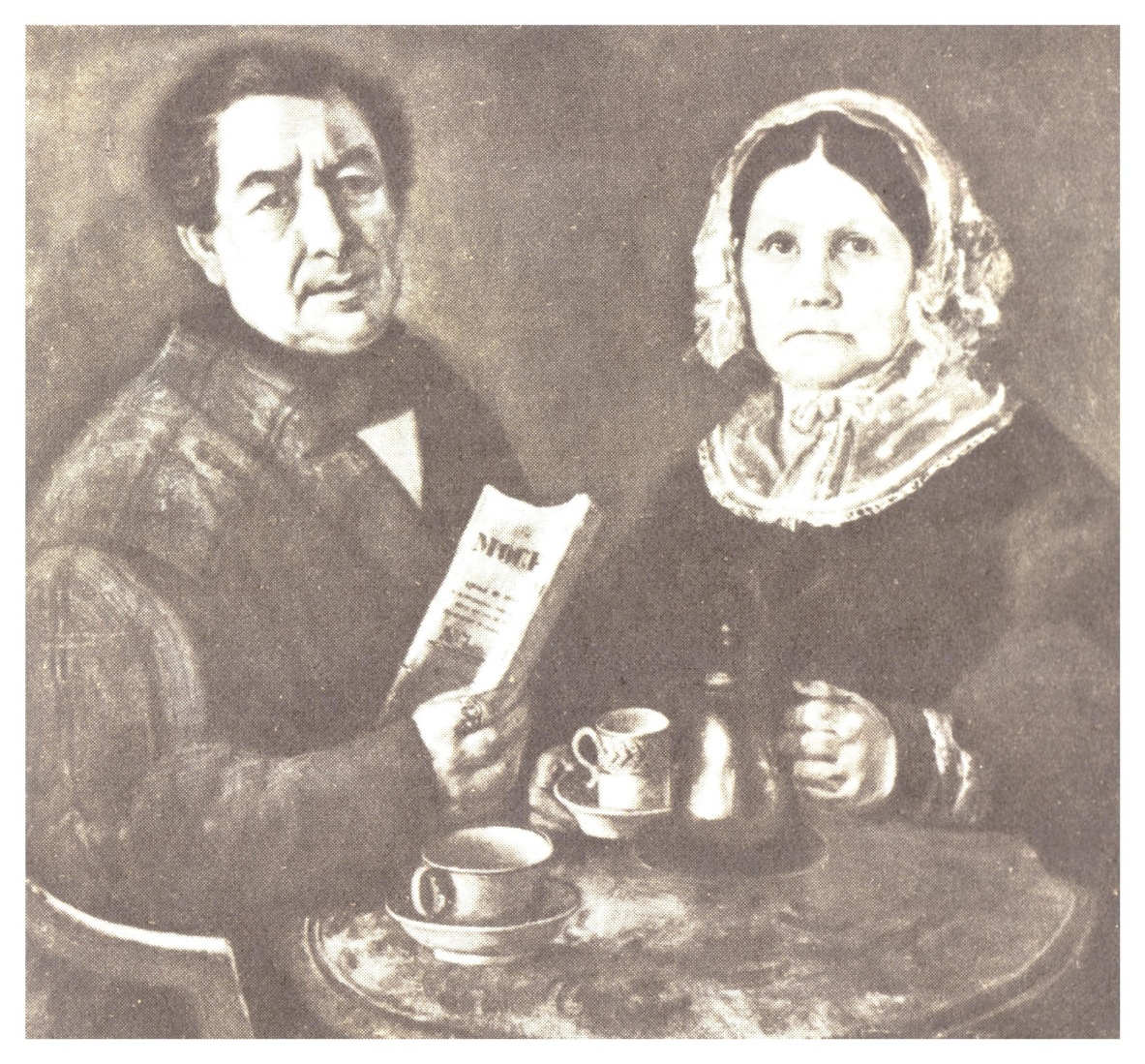

Известный театральный писатель В.И.Родиславский, основатель Общества русских драматических писателей, говорил, что «умнее, женственнее, явственнее изображения Софьи Павловны в пьесе «Горе от ума» никогда ему не удавалось встретить». В.Белинский, которому никто не нравился, писал: «Замечательная артистка и для драмы, и для комедии». В 1832 -1847 гг. она играла на сцене Малого театра. Здесь она встретилась с уже известным тогда актёром Ильёй Васильевичем Орловым, превосходно исполняющим роль Скалозуба, и стала его женой. Настоящая фамилия Орлова – Копылов, он –потомственный дворянин.

В конце 1848 г. имя Орловойпоявляетсяв составе труппы Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Актриса пользовалась любовью и уважениемне только у деятелей театра, но и средилитераторов и общественных деятелейсередины 19 столетия. В её доме бывали И.Гончаров, Я.Полонский, Д.Григорович, И.Тургенев и др. В разные периоды своей жизни она была в переписке со знаменитым церковным иерархом митрополитом Филаретом, протоиереем Иоанном Кронштадским, писателем Иваном Аксаковым и ещё многими другими.

Наряду с актёрскимталантом Прасковья Ивановна обладала и прекрасными человеческими качествами. В 1854 г. период Крымской войныпо причине траура по случаю кончины императора Николая I в работе императорских театров наступил перерыв. Прасковья Ивановна решила поехать в Крым в качестве сестры милосердия. Желание облегчить тяжёлую участь раненых, принять участие в уходе за ними явилось следствием истинно христианского воспитания. На вопрос брата Николая, зачем она туда едет, Прасковья Ивановна, будучи человеком глубокой веры, ответила, что службой хочет духовно очиститься, ведь профессия актрисы считалась греховной.

9 мая 1855 г. Прасковья Ивановна инкогнито, под фамилией Копыловой, на свои средства прибыла в Симферополь. Блестящаястоличная актриса в 40 лет становится сестрой милосердия, оставив светскую жизнь ради духовного, нравственного служения обществу. Столкнувшисьсо всеми тяготами военного времени, она напишет о людях, приехавших ухаживать за больнымиранеными: «…это избранники Божии на дела милосердные, сердобольные». Копылову определили в отряд сестры милосердия М.А.Рудзевич. В её распоряжении был дом с 57 больными, а позже ещё один с 70 больными. Рука сестры былаочень лёгкой. Помимо освидетельствования больных, Прасковья Ивановна записывала их нужды, следила за поставкой продуктов питания, на приобретение которых тратила много своих денег; сама готовила снадобья, подавала инструмент во время операций, переводила разговор врача-немца с больными и больных пленных французов с медперсоналом.

Современники отмечали её исключительную энергию, отзывчивость к страданию не только к своим, но и к раненым пленным. Ежедневно она посещала пленных французов, англичан и ухаживала за ними.

Её рабочий день не знал границ. Каждый день она ходила в церковь и молилась за спасение русских раненых. Когда же видела, что солдат обречён, приглашала священника, чтобы проводить русского человека в соответствиис христианскими обычаями. За обряд платила из своего жалованья.

Прасковья Ивановна пробыла в Симферополе до окончания каникул в театре. Это были тяжёлые, изнурительные месяцы труда.

За участие в войне Прасковья Ивановна была удостоена серебряной медали на Георгиевской ленте и бронзовой медали на Андреевской ленте.

В августе 1855 г. она отправилась в Петербург. На пути домой остановилась в Твери в семье поэта-декабриста Фёдора Николаевича Глинки, с которой её связываладавняя дружба.

Поэт посвятил Прасковье стихотворение «Ты возвратилась невредимо..».

Ты возвратилась невредимо, ты к нам пришла издалека.

В стране смертей тебя незримо хранила Высшего рука.

У гор гремучего Салгира, где рати борются в крови,

Явилась ты, как ангел мира, с дарами жизни и любви.

И сколько, сколько утешенья ты безутешным принесла !

У смерти хдадной из объятий своею тёплою рукой

Исторгла ты ведь стольких братьев и стольким отдала покой.

…….

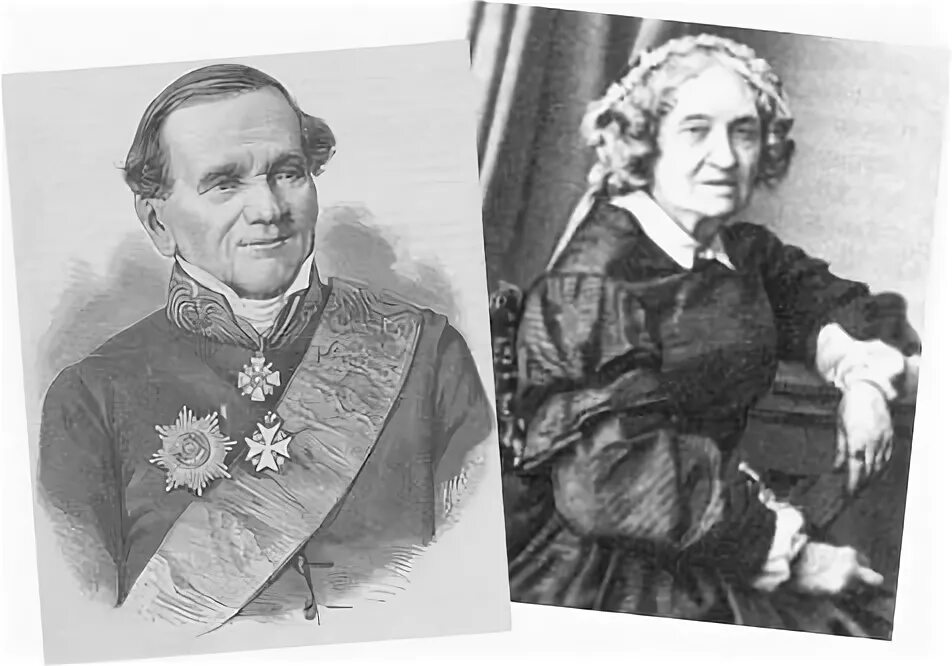

Прасковья Ивановна часто приезжала в Осташков, где жила её мать М.М.Куликова. Слава первоклассной артистки, истинной сестры милосердия и её привлекательная наружностьне оставили равнодушным Фёдора Кондратьевича Савина. Прасковья оставляет большую сцену и в 1863 г. выходит замуж за Фёдора Савина- городского голову Осташкова, миллионера, продолжателя знаменитой династии промышленников, владельца кожевенного завода, известного мецената и общественного деятеля.

Предметом особой заботы Прасковьи Ивановны стал городской Общественный театр - один из старейших в российской провинции, основанный в 1805 г. и всегда объединявший вокруг себя многих творческихличностей. Актриса содействовала его престижу и успеху. Именно при её участии впервые в России пьеса Грибоедова «Горе от ума» была поставлена на сцене театра без цензуры, в то время как до 1863 г. пьеса для провинций была официально под запретом. Прасковья Ивановна стала ведущей актрисой театра, помогая актёрам -любителям советами и деньгами. Она же создала при театре оркестр из 12 музыкантов.

Но главной её деятельностьюс этого времен и до конца её дней (в течение 40 лет) была благотворительность, которой всецело она посвятила себя после смерти мужа в 1890 г.

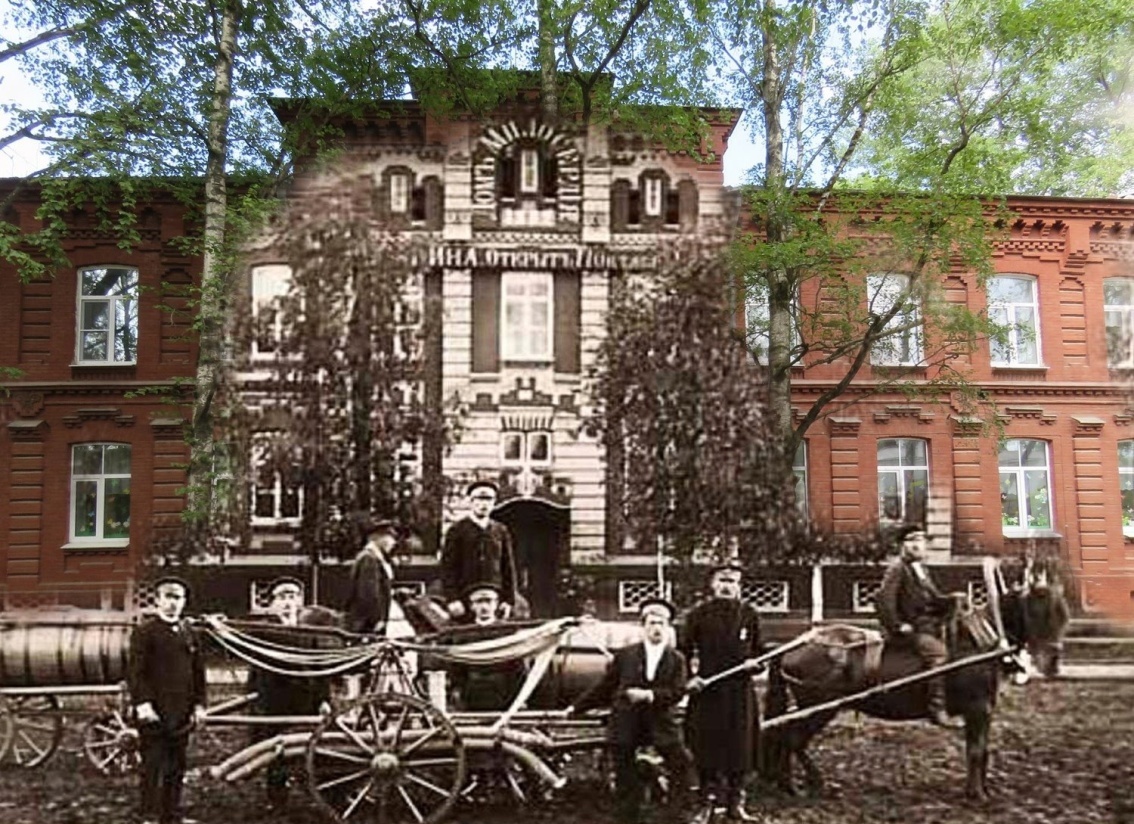

В 1891 г., в соответствии с завещанием Фёдора Кондратьевича, в Осташкове был открыт Дом милосердия коммерции советника Ф.К.Савина для слепых и неизлечимо больных граждан на средства в 100 тыс. рублей.

Сам дом был тоже выстроен на деньги Савина под его личным наблюдением. Заведение состояло под августейшим покровительством Её Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны. В Доме милосердия, бессменной попечительницей которого была Прасковья Ивановна, в 1894г. была устроена и освящена церковь.

Уже в пожилом возрастеОрлова-Савина выходила на сцену театра в благотворительных спектаклях, а незадолго до смерти организовала беспроигрышную лотерею, большинство выигрышей от которой состояло из её рукоделий. Чистый сборс лотереи составил 800 руб. и был пожертвован ею на крышу ночлежного дома для сирот и бездомных.

Горько отозваласькончина Прасковьи Ивановны 2 июля 1900 г. на жителях Осташкова, которые называли её «своим провидением».

Источники:

1. Документы архива Музея

2. ДокументыКраеведческогомузея г.Осташкова

3. В.М.Воробьёв «На сценах Москвы, Петербурга и Осташкова»

4. В.И.Сысоев «Сестра милосердия Екатерина Бакунина»

Л.А.Приклонская - научный сотрудникМузея истории медицины