Страницы истории Новгородско-Тверского отделения

Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых.

По материалам Музея истории медицины.

Социальная помощь в России до 1917 г. осуществлялась общественными организациями и учреждениями под патронажем царской фамилии.

Ярким примером было стремление Российской общественности помочь людям, терявшим зрение. Ещё во времена им¬ператора Александра I в России знали, что французский профессор Валентин Гаюи (1745-1822) создал систему обучения слепых чтению, письму, ремеслам и музыке. В 1784 г. он открыл первую школу-мастерскую для незрячих, ставшую через два года, по воле Людо¬вика XVI, Королевским институтом слепых. После прихода к власти Наполеона, Гаюи, лишившись поддержки властей, по приглашению российского императора прибыл в Петербург, и в 1807 г. основал Институт работающих слепых, которым руководил 11 лет. С его отъездом в 1817 г. институт передали благотворительному Императорскому человеколюбивому обществу.

Заботами императрицы Марии Александровны, супруги Алек¬сандра II, широко занимавшейся благотворительностью и развитием женского образования, в 1871 г. появился Мариинский институт слепых девиц. Она же стала Августейшей попечительницей Рос¬сийского общества попечения о раненых и больных воинах, активно действовавшего во время Русско-турецкой войны 1877-78 гг. Тогда же, в 1877 г., по её инициативе, было учреждено Главное попечительство для посо¬бия нуждающимся семействам воинов. Председателем этого попечительства, стал крупный государственный и общественный деятель, статс-секретарь, член Государственного Совета, тайный советник Константин Карлович Грот (1815-1897).

К.К. Грот

К. Грот обратил внимание на то, что более 1200 раненых в Русско-турецкой войне стали слепыми. Для заботы о них в Главном попечительстве был создан Комитет по попечению об ослепших воинах. По его просьбе военные окулисты осмотрели их и некоторых смогли вылечить. А в ноя¬бре 1878 г. в Петербурге и Киеве открылись Ремесленные убежища для нижних чинов, потерявших зрение в последнюю войну. Там они обучались и получали работу. Узнав о такой помощи слепым, в Главное попечительство и его Комитет начали обращаться не только бывшие воины, но и многие ослепшие по другим причинам. И К. Грот предложил создать новую общественную организацию. Императрица поручила ему составление Основных начал для деятельности Мариинского Попечительства о слепых, но вскоре, 22 мая 1880 г., она скончалась.

13 февраля 1881 г. Высочайшим указом Императора Александра II в России было создано Попечительство о слепых, которому было присвоено наименование «Мариинское», в память императрицы Марии Александровны, а через 17 дней император погиб от бомбы, брошенной террористом.

Новому ведомству были переданы имущество и средства упраздненного Главного попечительства для призрения нуждающихся семейств воинов.

На Попечительство возлагались обучение слепых детей наукам и ремеслам и забота о незрячих взрослых и «немощных слепцов». Естественно, что пред-седателем Совета Попечительства был избран известный благотворитель К.К. Грот.

Официально Попечительство приступило к работе 18 октября 1881 г.

Первоначально оно находилось в ведении Министерства внутренних дел, а с марта 1883 г. со всеми учреждениями было передано в Ведомство учреждений императрицы Марии с правом самостоятельности.

Благотворительная организация обладала правом юридического лица (могли приобретать собственность, заключать сделки и т.п.) и приличным капиталом, который составлялся из добровольных пожертвований населения, государственных субсидий и выручки от продажи изделий слепых, доходов от концертов, публичных чтений.

Частная благотворительная организация«Попечительство о слепых» в своём Уставе ставила целью «обучение слепых доступным им ремёслам и занятиям, дабы они могли существовать без посторонней помощи и работать и действовать по возможности самостоятельно».

Новый император Александр III пожертвовал Попечительству около миллиона рублей в качестве неприкосновенного капитала для пользования процентами с него. 22 мая 1882 г. К.К. Грота назначили также главноуправляющим Собственной Её Импера¬торского Величества канцелярии Ведомства учреждений императрицы Марии, осуществлявшего общее руководство благотворительностью в России. Кроме того, 7 июля того же 1882 г. его избрали председателем Попечительного совета заведений общественного призрения в Петербурге.С 1886 г. оно стало именоваться Попечительством импера¬трицы Марии Александровны о слепых.

Мария Александровна - (27 июля (8 августа) 1824 г., Дармштадт - 22 мая

(3 июня) 1880г., Санкт-Петербург)) - принцесса Гессенского дома, российская императрица, супруга императора Александра II и мать императора Александра III.

С самого начала своей деятельности Попечительство преимущественно занималось учреждением училищ для слепых детей, с целью готовить их к самостоятельной трудовой жизни. Программа училищ для слепых представляла расширенный курс народной школы, с прибавлением ремесленного отделения (щёточное и корзиночное ремёсла, а для девочек также и женские рукоделия); кроме того из слепцов готовили музыкантов и настройщиков роялей.

Попечительство пришло к убеждению, что число слепых в России могло быть значительно меньше, если бы население имело достаточную и своевременную офтальмологическую помощь.

В конце XIX-начале XX веков Попечительство состояло из 27 отделений и комитетов. Существовало оно на средства, собираемые по всей России.

Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых имело своих нештатных уполномоченных на местах. Ими, как правило, были управляющие акцизными сборами губернии. И тут проявилось влияние К. Грота, который во время службы в Министерстве финансов руководил созданием единой акцизной системы России. Уполномоченные старались побуждать население к пожертвованиям, а поступавшие суммы направляли в Совет Попечительства на организацию училищ и мастерских для слепых в разных губерниях. Главным источником его доходов служил кружечный сбор, проводившийся в городских и монастырских церквях во время «недели о слепом» - шестой недели по Пасхе. Ещё в 1881 г. при создании Попечительства он был разрешён Святейшим Синодом во всех городских и монастырских церквях. Затем определением от 28 апреля 1908 г. сбор распространили на все церкви России. И, наконец, определением от 28 сентября 1910 г. его отнесли к разряду тарелочных сборов.

Ведомственный статус Попечительства о слепых определялся своеобразно. В процитированных выше Правилах говорится, что Попечительство, «будучи учреждением частным, пользуется покровительством правительства и состоит со всеми устроенными им заведениями в ведомстве учреждений императрицы Марии». Характеристика Попечительства, как «частного учреждения», разумеется, не означала его принадлежности какому-либо лицу. Имелось в виду, что оно было самостоятельным и не зависело от других благотворительных обществ, заведений и от государства, а подчинялось лишь высшим руководителям ведомства императрицы, то есть – монарху и его супруге.

Но это также означало, что Попечительство о слепых не могло рассчитывать на средства опекунских советов ведомства императрицы и других его учреждений. Источниками финансирования Попечительства императрицы о слепых были суммы, переданные ему из ликвидированного главного попечительства для призрения нуждающихся семейств воинов, благотворительные пожертвования, плата за призреваемых и выручка от продаж изделий. Как возможный источник поступления средств, обтекаемо упоминались «могущие быть субсидии от правительства и общественных организаций», (позже этот пункт из Правил изъяли). К благотворительным пожертвованиям относились и традиционные для ведомства ежегодные взносы членов Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых.

Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых фактически являлось общественной благотворительной организацией.

Попечительство императрицы Марии Александровны о слепых было уникальным явлением для России и для европейских стран.

К 1894 г. Попечительство имело разветвленную структуру – 22 местных комитета и 50 заведений. Занималось оно и профилактическими мерами, направленными на предупреждение слепоты. Так, летом 1893 г. Совет попечительства организовал и отправил 7 передвижных лечебных отрядов в Нижегородскую, Саратовскую, Черниговскую, Минскую, Ровенскую, Подольскую и Тверскую губернии. Состав экспедиции был немногочисленным: отряд состоял из врача-окулиста, фельдшера или сестры милосердия и технического сотрудника. Однако результаты деятельности медиков были впечатляющими: за 2 месяца работы было осмотрено 7596 больных и выявлено, что 518 из них были неизлечимо слепыми, 1442 прооперированы, остальные получили лекарства и необходимые консультации.

В конце 19 в. Тверская губерния была одной из неблагополучных по количеству людей, страдающих глазными заболеваниями, чаще всего трахомой, ведущей к полной слепоте. Причинами этому были: безграмотность людей в области санитарии и гигиены и, соответственно, антисанитарные бытовые условия жизни основной массы преимущественно сельского населения.

В 1885 г. была учреждена должность - уполномоченный Попечительства императрицы Марии Александровны для призрения слепых по Тверской и Новгородской губерниям.

В 1893 г. в Тверской губернии общее число слепых составляло 2725 человек. С целью оказания им необходимой медицинской помощи 7 февраля 1893 г. открывается Новгородско-Тверское отделение Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых.

Осуществление этих мероприятий обязано было «вниманию и сочувствию великому делу христианского милосердия» со стороны, прежде всего, церкви.

Финансировалось отделение Попечительства средствами от церковно-кружечного сбора (1278 р.), членскими взносами (255 р.), частными пожертвованиями (1114 р.), сборами от устройства благотворительных спектаклей, балов и т.п. (35 р.), пособиями от Тверской городской Думы (200 р.) и Тверского губернского земства (300 р.).

В сентябре того же года за счёт средств местного отделения Попечительства в Твери состоялось торжественное открытие первого в губернии училища для воспитания и обучения слепых детей. Оно занимало помещение в верхнем этаже приюта для слепых, открытого ещё в 70-е гг. 19 в.

Поначалу обучалось всего 8 слепых мальчиков подготовительного класса -7 человек крестьянские дети, один мальчик – из мещан. Возраст – от 9 до 13 лет.

Учителем и надзирательницей была назначена О.И. Народова, окончившая курс Тверской Мариинской женской гимназии, прошедшая практику в Санкт-Петербургском Александро-Мариинском училище, где получила звание учителя слепых детей. Законоучителем и учителем пения был назначен священник И.А. Казанский.

Главной задачей в своей деятельности училище ставило умственное и физическое развитие воспитанников, в особенности развития рук и осязания, воспитание самостоятельности и независимости от посторонней помощи. Дети приучались к бытовому самообслуживанию (в училище введено было дежурство по столовой и комнатам).

Много внимания педагоги уделяли нравственному воспитанию, отучали детей от вредных привычек и наклонностей. На экзаменах в училище дети демонстрировали хорошую развитость, память и знания. Математические знания старших воспитанников удивили экзаменаторов, которые с карандашом в руках не успевали за логическим построением и решением задач слепыми в уме.

Культурно-воспитательная работа в училище: чтение журнала «Досуг слепых» и книг по Брайлю, хоровое пение, подвижные игры, шашки, игра на рояле и т.п. Небольшая библиотека при училище имела книги по Брайлю, периодику для чтения детям вслух.

В Твери существовал кружок людей, сочувствовавших воспитанию слепых. Именно ими для библиотеки были переписаны точечным шрифтом стихотворения Некрасова, Никитина, проза Гоголя, Михайлова, Белинского, «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу , «Конёк – Горбунок» Ершова.

В саду при училище проводились прогулки летом , зимой – катание на санках с горы. Регулярным было посещение монастырей.

Медпомощь оказывали 2 врача бескорыстно. Медикаменты выдавались бесплатно в одной из аптек Твери.

В 1898 г. при училище для слепых детей были созданы специальные мастерские для обучения воспитанников ремёслам.

И в том же 1898 г. при училище была открыта бесплатная глазная лечебница с постоянными кроватями (старший врач А.С.Красовский).

Училище и лечебница находились в Затьмацкой части г.Твери на участке земли Попечительства в деревянных зданиях по Никольской ул. (совр. ул. С.Перовской). В 1901 г. в лечебнице прооперирован 141 больной.

В 1900 г. открывается Тверское отделение попечительства. В обязанности Тверского отделения «Попечительства о слепых» входили: «призрение, воспитание, обучение, слепых детей, подготовка их к самостоятельной деятельности»; - «попечение взрослых слепых – помещение их в заведения, в которых они могли бы изучать доступные ремёсла, поддерживание их семей и тех лиц, которые бы взяли бы на своё содержание, помещение в богодельни и им подобные учреждения неспособных к грузу, слабых и престарелых». Отделение пользовалось со дня своего существования пожертвованиями русского деревенского «мужичка-труженика», посильная милостыня которого собиралась в городских и сельских церквях в неделю о слепом (в пятую неделю по Пасхе).

Расширение деятельности Попечительства вызвало необходимость расширения учебных и лечебных площадей, «крайне тесных, не удовлетворяющих самым скромным требованиям гигиены и удобному размещению в нём учебно-воспитательного заведения».

9 июня 1902 г. на территории Попечительства о слепых «на усадьбе приюта слепых на Никольской улице Архиепископом Тверским и Кашинским Дмитрием… было освещение места для воздвигаемого нового каменного двухэтажного здания и закладки домовой церкви во имя святого великомученика и целителя Пантелеймона... По окончинии службы провозглашены обычные многолетия, пели призреваемые в приюте дети под руководством регента, также лишенного зрения».

Святой великомученик Пантелеймон

По предварительной смете на постройку была необходима сумма в 45 тыс. рублей. Часть средств выделило местное отделение Попечительства о слепых, часть пожертвовал доктор Эдуард фон Ландэзен. Сохранился документ, свидетельствующий о том, что 62 тыс. руб. пожертвовал купец В.П.Аваев, (построивший в 1878 г.бесплатную больницу по другую сторону ул.Никольской).

Здание, построенное по проекту губернского архитектора В.И.Назарина совместно с А Фёдоровым безвозмездно, было для своего времени образцовым, самым современным и технически оснащенным медицинским учреждением в Твери (в нем были вентиляция и пароводяное отопление). В целях противопожарной безопасности все балки изготовлены из железа, своды - по системе Монтье из бетона.

В здании располагались стационарная лечебница, ремесленные мастерские, классы и интернат. Здание было рассчитано на обучение и приют 50 учащихся.

26 сентября (29 августа)1903 г. состоялось открытие и освещение нового здания.

Итак, 120 лет назад в Твери появилось красивое здание с домовой церковью в середине верхнего этажа по фасаду, как и полагалось в светских учебных заведениях.

Согласно архивным источникам попечительницей лечебницы была княжна Мария Мещерская – внучка Губернского предводителя дворянства (1864-1884 гг.), известного благотворителя Б.В.Мещерского.

Борис Васильевич Мещерский

По материнской линии княжна Мария была правнучкой Президента Академии художеств Алексея Ивановича Мусина-Пушкина.

Алексей Иванович Мусин-Пушкин

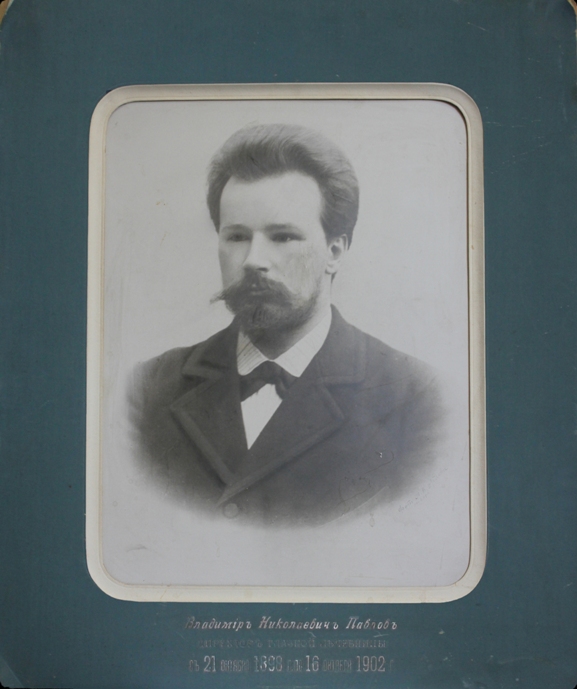

В глазной лечебнице училища слепых служили Владимир Николаевич и Николай Николаевич Павловы- сыновья тверского земского врача, организатора I –го съезда земских врачей в России Николая Михайловича Павлова.

Владимир Николаевич специализировался в глазной клинике профессора Московского университета А.Н. Маклакова, стал членом Совета Новгородско – Тверского отделения Попечительства о слепых, проводил разного рода глазные операции во всех больницах г.Твери. В 1895 г. он был удостоен поощрительного серебряного Знака Попечительства Императрицы Марии Александровны о слепых. Музей истории тверской медицины хранит документ на имя В.Н.Павлова, удостоверяющий его право на ношение этого Знака с его изображением. Владимир Николаевич служил врачом в училище безвозмездно с 1909 по 1914 гг.

Владимир Николаевич Павлов

Николай Николаевич Павлов – в центре (фото периода I мировой войны)

В 1924 году лечебница вошла в состав Больничного городка. Вот уже несколько лет в стенах этого здания, со следами былой роскоши (каменная главная лестница с чугунными балясинами – на фото ниже) располагается отделение челюстно-лицевой хирургии городской больницы № 1 имени В.В.Успенского.

Андрей Олегович Богданов - заведующий челюстно-лицевым отделением городской больницы № 1 им. В.В. Успенского.

В канун 2002 г. в ходе косметического ремонта были обнаружены фрески. Нет сомнения в том, что найденные фрески – фрагменты росписи домовой церкви св. в.м.ч. Пантелеймона, (к сожалению, нуждающиеся в реставрации, как и само здание отделения).

Композиция "Христос благословляет детей"

Одноэтажный дом с мезонином, построенный во 2- половине 19 в. и расположенный в глубине больничного участка, служил жилым домом для педагогов училища и медработников лечебницы.

Над окнами первого этажа помещены накладки «бриллиантового» руста и резного растительного орнамента.

Научный сотрудник Музея истории медицины

Л.А.Приклонская. Август 2023 г.